BLOG

ブログ

-

川崎市宮前区鷺沼駅前に学童施設「SCOPSイーキュースクール」を開校します!

こんにちは。SCOPS代表の森川 慶です。来年4月より宮前区鷺沼駅前にてEQ(こころの力)を育む学童施設「SCOPSイーキュースクール」を開校します。

なぜEQがコンセプトなのか?どんな施設なのか?をご紹介させて頂きます。

小1の壁と不登校問題

EQとは「こころの力」を意味し、「こころの知能指数」や「非認知能力」とも言われます。「やり抜く力」「自己肯定感」「共感性」「気持ちのコントロール力」など人生を幸せに生きていくために大切な力の総称です。

私には現在、小学1年生の息子がいますが、今年小学校に入学してまさに「小1の壁」にぶつかっています。

「小1の壁」は現在2つの意味で使われており、一つは、子どもの小学校入学を機に、保育園時代よりも仕事と家庭・育児との両立が難しくなるという「親の壁」です。

もう一つは、小学校という新しい環境に子どもがうまく適応できず、登校渋りなどが見られる「子ども自身の壁」です。子どもにとって幼稚園・保育園から小学校への変化は想像以上に大きいようです。

実際のデータとしても明らかになっています。日本経済新聞による2022年10月28日、11月15日の朝刊で2つの記事が掲載されました。

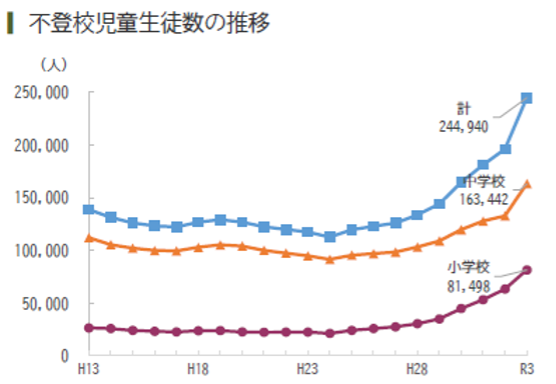

「不登校急増 全国24万人」「低学年で増加目立つ」

不登校児の数は2015年から2倍に増加。小学1~2年生の低学年児の不登校は昨年から33%~36%も増加しており、低学年からの不登校が誰にも起こり得る課題になっています。

「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省)

「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省)息子へのEQ教育

息子の場合は、友だちとの関係で悩むことが増え、家で荒れることも増え、ついに「学校へ行きたくない」と休んでしまう出来事がありました。親としてはこのままズルズルと休みがちになってしまったらどうしようかと非常に不安になりました。

話を聞いてみると、息子は友達に自分の正しさを押しつける形で注意したり、先生に告げ口のようなことをしてしまっていたことが友達との関係性を悪くする原因の一つでした。

そこで、親として息子にEQプログラムの一つである「他人はコントロールできない(変えられない)ので、自分をコントロールする(変える)」という考え方を小学生向けに分かりやすくアレンジして伝えました。

その後、少しづつですが、友達との関わり方に変化が見られ、学校へ行きたくないという事も減りました。中でも印象的だったのが、上記の話をしてから1か月以上経ったある日。息子が姉との会話で、こんな話をしていました。

息子:「今日隣の子が○○君の悪口を言っていた。僕も同じ気持ちだったけど、悪口は言わなかった。だって言うか言わないかは自分でコントロールできるから!」

話をしてから1か月以上も経っていたのに、話を覚えていて、自分でその考え方を実践していたことに感動しました。さらに以前であれば、その悪口を言っていた子に「そんなことは言っちゃだめだよ」と責めていたと思うのですが、それをしなかった点にも成長を感じました。

子ども時代からEQを育む必要性

さらに社員との面談をする中で気づいたことは、この話は子どもにだけ当てはまるのではなく、私たち大人でも同じことが言えるということです。

人は「他人を変えられる・変えよう」と思うことで、人の行動を責めたり、批判したりします。

例えば

夫婦で家事の分担について揉めるケース

上司による部下への指導と部下からの反発

祖父母との子育て観の違いによる言い合い

大人同士の関わりでも、私たちは「この人はなぜいつもこうなんだろう」「なぜ間違っているのに、自分の考え方を変えないのだろう」と憤ることで、相手の言動を責めたり、自分の考えが正しいことを証明し、相手を何とか変えようとします。

「自分の正しさ」をお互いがぶつけ合うと、お互いの関係性は、どんどん溝が深くなってしまい、ますます関係性が悪くなる一方です。

もしEQの考え方や能力が子ども時代に身についていたら、その子がより良い人生・人間関係を築けるに違いありません。私もEQの勉強を通して「もっと早く知っておきたかった!」と痛感しています。

どんな施設か?

EQは子ども時代に高められると一生使えるスキルだと言われています。自分自身の気持ちをコントロールする力、感情にしっかり向き合える力、人と良い関係を築く力、諦めず最後までやり抜く力、人に感謝する力など。

こういった力を育むために、毎日日替わりで様々なEQプログラムを実施します。

時には実際に学校で起きた悩みを題材にし、皆でどうすれば解決するかを話し合う日もあります。自分一人では解決できない課題も色々な人の考え方を聞くことで気持ちも楽になり、解決する方法が見つかると思います。

小規模の良さを活かし、一人一人丁寧に寄り添いながら、幸せな小学校生活を送るための支援をしていきます。

是非、興味をお持ち頂いた方は説明会にご参加ください。

私たちについて

私たちについて